amarikesardar

ПИСЬМО

ПИСЬМО

(Рассказ моего товарища)

Чиле была самой красивой девушкой в нашей деревне. Она была так хороша собой, что на нее заглядывались не только мы, молодые парни, но даже наши почтенные старцы, которые не упускали случая украдкой кинуть на нее восторженный взгляд, когда она проходила мимо. В нее была влюблена вся наша молодежь, и ссоры, а иногда и драки из-за нее случались довольно часто. Ей же было все нипочем: красивая и уверенная, она никого особо не выделяла и со всеми держалась одинаково ровно.

Что греха таить – я тоже был в нее влюблен. Я, как и все, любовался ею издалека, ронял тяжелые вздохи, но прекрасно понимал: где я, где Чиле… Я – невысокий, черненький и вдобавок рябой, она – высокая, стройная, с красивым лицом и белоснежной улыбкой. Я – такой застенчивый и нерешительный, она — такая уверенная в себе и в своей красоте. А чем мог похвастаться я? Разве что своим тихим и спокойным нравом и тем, что хорошо учился? Но хорошая учеба никак не могла стать для меня ни хорошими туфлями, в которые я мог обуться, ни красивой одеждой, чтобы я мог принарядиться. Да и тихий мой и спокойный характер вряд ли мог прибавить мне веса по сравнению со всеми остальными нашими парнями, такими живыми, озорными и бойкими. Вот поэтому очень часто меня можно было увидеть таким угрюмым, мрачным и невеселым.

Но разве любовь знает границы? Разве этому чувству было дело до моих терзаний? Любовь к Чиле продолжала жить в моей душе, заставляла меня по-прежнему искать ее глазами и считать себя счастливым хотя бы потому, что она есть, живет рядом, дышит со мной одним и тем же воздухом, что я могу ее видеть иногда даже по несколько раз в день, пусть даже издали… Мне и этого было достаточно… А когда нам, молодым парням и девушкам, нужно было вместе идти на какие-нибудь колхозные работы, я от радости не чуял под собой ног. Ведь в такие дни я мог с утра до самого вечера видеть ее, слышать ее и наслаждаться ее нежным голосом и звонким смехом. Очень часто, когда мы заканчивали работу и вечером гурьбой возвращались обратно, она беззаботно щебетала, шутила, смеялась и непременно делала так, чтобы речь заходила почему-то именно обо мне. Я же, обескураженный и растерянный, в такие минуты превращался просто в глухого и немого, а все потому, что боялся, страшно боялся ее красоты. Я боялся, что если оброню хоть слово, то сразу же себя выдам и все поймут, что я в нее влюблен. Я боялся, потому что считал, что я ей не пара, и боялся, что вся деревня, узнав о моих чувствах к ней, тут же поднимет меня на смех…

Ее красота пленяла меня и в то же время убивала, лишала воли, отнимала язык. Я был рабом этой красоты, ее невольным пленником и бессловесным заложником.

Однажды из-за нее я даже умудрился подраться с одним парнем, и дело было так. Мы были на полевых работах, и один из наших парней, здоровенный верзила, позволил себе грубо и нагло выразиться, когда Чиле была рядом. Я не выдержал и, размахнувшись, дал ему увесистую пощечину. Сначала он опешил от такой наглости, но, придя в себя, обрушил на меня такой удар, что я еле устоял на ногах. Раздался крик Чиле, и я, невольно повернувшись в эту сторону, успел заметить, как она, резко побледнев и с расширенными от страха глазами, вцепилась подружке в руку… И в тот момент я почувствовал второй удар, но только уже в спину… Верзилу еле успели оттащить в сторону, не то мне бы пришлось совсем несладко. И хотя места от его ударов болели еще долго, я ни на секунду не пожалел о своем поступке.

После того случая я почему-то стал смущаться еще больше, стоило мне оказаться в одной с Чиле компании – будь то на колхозных работах в поле или просто в деревне. Но Чиле не унималась и продолжала, пользуясь любой возможностью, заговаривать со мной. Легко и непринужденно болтая о всяких пустяках, она заглядывала мне в глаза. Ах, эти ее черные глаза… Такие красивые, такие выразительные, такие искрящиеся… Они сводили меня с ума и заставляли трепетать мое бедное, измученное сердце. В них было столько жизни и огня, что я робел и в страшном смущении не мог выдержать их взгляда хотя бы на мгновение дольше. Чиле же словно не замечала моего состояния и продолжала спрашивать меня о чем-то, но я, впав в полное оцепенение, упрямо и глупо молчал, напоминая в такие минуту жалкого глухонемого. Мне казалось…, нет, я был уверен в том, что она попросту издевается надо мной, и это еще больше угнетало и подавляло меня.

Иногда она приходила к нам домой (со стороны бабушки мы приходились друг другу родней). Стоило ей зайти, как я, смутившись, всегда старался под каким-нибудь предлогом уйти. Я выходил, но разве мысли о ней позволили бы мне уйти далеко? Я выбирал укромное место недалеко от дома, чтобы оттуда, оставаясь незамеченным, ждать, когда же она выйдет, и смотреть на нее, любоваться ею хотя бы издали, любоваться, не отрываясь и не боясь, что она или кто-нибудь другой может это заметить. Но если я даже и оставался дома, то старался сделать вид, что чем-то очень сильно занят, а сам при этом ухитрялся время от времени бросать на нее незаметные взгляды. Чиле же, как назло, все время смотрела в мою сторону, заглядывала мне в глаза и даже могла со смехом обратиться к моей бабушке:

– Тетя, а ты взяла бы меня к себе в невестки? – и заливалась звонким девичьим смехом. – Знаешь, какая хорошая из меня вышла бы сноха? И внимательная, и заботливая!..

«Она что, издевается надо мной? – думал я. – Что ей нужно? Мало мне своих мучений, так она еще и масла в огонь подливает?»

В который раз я твердил себе, что хватит, пора вырвать из своего сердца эту любовь, что надо взять себя в руки и тоже, как она, стать беззаботным и точно так же отвечать на ее шутки и намеки… Но это было выше моих сил, я не мог. Огонь в моем сердце продолжал гореть, время от времени то тлея, то возгораясь с новой силой… Я не мог ничего с собой поделать, ни с собой, ни со своим измученным сердцем…

Время шло, и разве такая красавица, как Чиле, стала бы надолго засиживаться в девушках? Во всей деревне не было, пожалуй, другой такой семьи, куда так часто приходили бы свататься. Очень многие хотели бы взять Чиле в жены, но ее отец всем отказывал. Каждый раз, узнав об очередном его отказе, я был на седьмом небе от счастья. Ее отец, сам того не подозревая, стал для меня надеждой, и я день и ночь молился за этого человека, воздавая ему в своих мыслях бесконечные хвалы. Но все вдруг закончилось в один «прекрасный» день… Ах, этот день… Каким же он был страшным, неожиданным, жестоким…

К дому ее отца подкатила новенькая автомашина, откуда не спеша вышли несколько щеголевато одетых мужчин. Немного замешкавшись во дворе, они вполголоса сказали друг другу несколько слов, а потом степенно и уверенно вошли в дом. По деревне моментально разнесся слух, что к Чиле приехали свататься, и что эти люди из самого΄ Тбилиси. Уже в который раз от таких известий у меня обрывалось сердце, в который раз я уныло направлял свой несмелый шаг к деревенскому складу, откуда дом отца Чиле был виден как на ладони, в который раз я стоял и смотрел в ту сторону, терзаемый невеселыми мыслями, где все же для надежды еще оставался маленький уголок… Я смотрел на этот дом, а вокруг царило оживление: туда заторопилась их родня, кто-то успел вызвать и ее замужнюю сестру, которая жила на другом конце деревни, вскоре подошел и зять… Что-то мне не нравилось все это, и я, одолеваемый тревожными и мрачными чувствами, даже не сразу заметил, как Чиле вышла во двор, оглянулась вокруг и внимательно посмотрела в мою сторону. От ее взгляда у меня так перехватило дыхание и забилось сердце, что я перестал соображать, где я нахожусь, зачем я здесь… Я видел перед собой только ее, а все остальное стало расплываться перед глазами и превратилось в какие-то бесформенные и бесшумные тени…

Стемнело, и люди постепенно разошлись по своим домам. Я же стоял как вкопанный, такой потерянный и несчастный. Неизвестность убивала меня, и мне хотелось только одного: превратиться в один из тех камней, из которых сложены стены ее дома, чтобы разузнать, что же там, внутри, творится, о чем говорится, договорились ли о чем-то или нет… Я так долго и неотрывно смотрел на эту дверь, что она тоже замаячила перед моими глазами в виде темного бессмысленного пятна. А я все стоял и не мог сдвинуться с места.

Настал поздний вечер. Дул легкий теплый ветерок, а луна светила так ярко, словно дневное солнце. Небо было ясным и усыпанным мерцающими звездочками. Наступила тишина, иногда прерываемая лаем деревенских собак. Везде погасли огни, и только в их доме свет продолжал гореть. Видно, там еще продолжали о чем-то договариваться. Наконец, и этот огонек погас. Так ничего и не узнав, я повернулся и поплелся домой, лег в постель, но так и не смог уснуть до самого утра, ворочаясь с боку на бок. До сна ли было мне, когда в голову лезли дурные мысли и плохое предчувствие не оставляло ни на одну минуту?..

С утра пораньше под предлогом, что мне надо натаскать для дома воды (хотя на самом деле в жизни такого не делал), я поспешил к источнику. Я знал, что именно туда стекаются все деревенские новости, и что бы ни случилось в деревне, это обязательно будет обсуждаться в длинной очереди за водой.

Там уже стояло несколько женщин. Они о чем-то оживленно разговаривали, и хотя я еще не успел расслышать ни слова, у меня от страха сжалось сердце. Нетвердыми шагами я подошел поближе.

– … А ведь эти вечером Чиле, дочь Аслана, обручили…

Я уже ничего не слышал. В ушах зазвенело, меня прошиб пот, и я, как в полусне, отложил коромысло в сторону, подставил ведро под струю воды и уселся рядом…

– Ведь ведро твое давно наполнилось, зачем не убираешь? – вдруг донесся до меня голос одной из женщин.

Я машинально взял коромысло и хотел было захватить им ведро с водой и уйти, как опять услышал все тот же голос:

– А второе ведро? Не будешь его наполнять? – и только тогда до меня дошло, что второе ведро осталось пустым.

Я принес воду домой, но, едва успев оставить ведра у двери, я снова выскочил во двор и, обезумев, помчался все к тому же колхозному складу, лелея в душе слабую надежду, что разговоры женщин про обручение Чиле не больше чем домыслы и сплетни.

Машина гостей из Тбилиси стояла во дворе их дома. Они, зевая и потягиваясь, один за другим полуодетые выходили на улицу – умываться. Чиле с полотенцем на плечах и с кружкой в руке поливала им на руки. Вышел и ее отец и в прекрасном расположении духа о чем-то сладко-сладко с ними разговаривал. Потом, когда все умылись, вместе зашли обратно домой.

Мне стало все ясно.

Чиле обручили!.. Эту новость обсуждали в деревне все – от мала до велика. Парням не оставалось ничего делать, как тяжело вздыхать, что такая красавица, как Чиле, покинет деревню.

– Эх, вы, растяпы, – кипятились взрослые и выговаривали в сердцах молодым, — как вы могли упустить такую девушку?

А те ничего не отвечали и лишь стояли, понурив головы.

По деревне поползли слухи, что вместе со сватами приехал и сам жених. Что и говорить, это вызвало такую волну разговоров и насмешек, что крепко досталось и самим сватам, и ее отцу. Все только и судачили о том, что эти тбилисские совсем позабыли наши обычаи, а ее отец, недолго думая, взял и сразу согласился отдать им дочь. Так оно и было: они приехали, увидели Чиле, она им понравилась (еще бы Чиле им не понравилась!), и ее сразу же обручили. А вот насчет ее жениха ходили разные слухи. Одни говорили, что он ей не пара, другие злословили, что он, хотя и некрасив, зато отец его очень обеспеченный человек и что их семья ни в чем не нуждается.

Как бы то ни было, нам так и не удалось самим посмотреть на новоиспеченного зятя: гости из Тбилиси в тот же день сели в свою машину и, горделиво и небрежно высунув руки из окон по самые локти, уехали.

К вечеру, как обычно, у колхозного склада собрались мужчины. Вскоре к ним присоединился и отец Чиле.

– Слышали, ты дочь обручил, поздравляем… – обратился к нему один пожилой и очень уважаемый всеми мужчина.

– Спасибо, пусть такое счастье придет к порогу каждого дома, – ответил он, обращаясь ко всем собравшимся.

– Дай Бог, но, если сказать откровенно… Не по душе мне это обручение. Такая девушка, как Чиле… – открыто сказал старец и недовольно покачал головой.

– Но зачем же? – возразил ее отец. – Чем плохо, если моя дочь попадет в такой город, как Тбилиси? Семья их, слава Богу, богата, вот и будет она как сыр в масле кататься… Не то что здесь, в этой глухой горной деревне, где за весь год даже и фруктов толком не увидишь…

– Ну, так и скажи, что отдал дочь за фрукты, – отрезал старец, и все кругом рассмеялись. Отец же смутился, покраснел и не нашелся что ответить.

– Да ладно, что вы к фруктам прицепились? – вмешался другой сельчанин. – Ты лучше скажи, как тебе твой зять? Что он за человек?

– Мой зять? – повторил ее отец и снова приободрился. – Да такого парня еще поискать надо! Говорят, в Тбилиси его все знают и уважают. Да я и сам этим вечером убедился, какой он крепкий и сильный: вы представляете, он вчера столько выпил, но нисколько не опьянел! А ведь так держать себя в руках не каждый сможет!

Выслушав такую пламенную речь, сельчане лишь переглянулись и незаметно усмехнулись в усы.

… А я снова, как и раньше, стал ходить к колхозному складу в надежде, что смогу хотя бы издали видеть ее и тем самым хоть немного успокоить свое пылающее сердце. Но Чиле все реже выходила из дома: как-никак она уже была невестой, и не пристало ей так часто, как прежде, заглядывать к соседям. У нее была уже не та беззаботная и веселая походка. Опустив голову, она старалась быстро пройти, нигде не задерживаясь, а появившаяся на лбу хмурая складка омрачала это прекрасное и нежное лицо.

Лишь только однажды Чиле заглянула к нам. Зашла, присела и завела о чем-то разговор с моей бабушкой, бросая при этом на меня косые и недовольные взгляды. Мне стало не по себе, и я весь невольно сжался.

– Чиле, доченька, поздравляю, будьте счастливы. Желаю вам состариться на одной подушке, – обратилась к ней бабушка, и эти слова, как острые стрелы, впились мне прямо в сердце.

– Будь проклято такое счастье, – вполголоса сказала Чиле, глубоко вздохнула и снова посмотрела мне в глаза. Но стыд, страх и смущение сковали мне язык, и я, как и прежде, не мог заставить себя сказать ей хоть что-нибудь из того, что чувствовал и отчаянно желал.

Прошло несколько месяцев. Настал день свадьбы Чиле. С самого утра я, сам не свой, решил, что когда ее будут выводить из отцовского дома, уйду куда-нибудь подальше и, наблюдая за ней издали и не боясь чужих глаз, мысленно попрощаюсь с ней.

Но и этому моему скромному желанию не было суждено сбыться. Ее отец несколько раз посылал за нами, но я отказывался, говоря, что болен. Да и с каким сердцем я пошел бы туда? Но ее отец не унимался: он пришел к нам сам и силой отвел нас на эту свадьбу. И зачем только я дал себя отвести туда!.. Я не знал, куда деваться от тоски, которая вместе с громкой и веселой музыкой сжимала мое сердце чем дальше, тем сильнее. Сев где-то далеко в углу, я не мог избавиться от жуткого оцепенения и лишь с горечью наблюдал за тем, как гости из Тбилиси, сидевшие во главе стола, чувствовали себя хозяевами праздника и с высокомерием руководили им…

Я сидел в углу и все поглядывал на дверь, глупо надеясь, что смогу еще раз увидеть ее. Но она не показывалась: как невесте, ей было положено сидеть в своей комнате и никуда не отлучаться до тех пор, пока по указанию стороны жениха ее не выведут из отцовского дома. Я сидел как убитый, и громкая музыка превратилась для моего слуха в немыслимую пытку. Мне казалось, что не веселые песни, а крик Чиле заполняет все пространство вокруг, крик о помощи и горячие мольбы не забирать ее силой, не выдавать замуж, не увозить далеко…

У меня пересохло в горле, а голова была как в огне…

– Ну, давайте, выводите невесту, – донеслись до меня эти страшные слова и… когда я открыл глаза, обнаружил, что лежу у себя в постели, а бабушка сидит у изголовья.

– Слава Богу, ты очнулся, – запричитала она, увидев, что я пришел в себя. – Как такое могло случиться, сынок? Ведь ты вроде и к выпивке не притронулся… Или все-таки опьянел, а я не заметила?

Откуда бедной бабушке было знать о том, что я был пьян, но пьян не от выпивки, а от любви? И что ее сила бьет гораздо сильнее и может свалить с ног даже самого трезвого человека…

Оказывается, когда Чиле стали выводить, я покачнулся и потерял сознание, а двое моих друзей притащили меня домой и уложили в постель.

Чиле увезли, и деревня для меня опустела. Мне ничего не оставалось, как смириться с этим и все свои силы, помыслы и желания обратить на учебу. Только в ней я находил какое-то успокоение, только она могла меня хоть немного отвлечь от печальных мыслей и воспоминаний.

* * *

Прошли годы. Я закончил школу, потом университет и стал работать на курдском радио диктором. Работа мне нравилась, да и душевные раны постепенно затянулись: я женился, у нас родились дети. В целом я был доволен своей жизнью, но настал день, когда мое наконец обретенное душевное спокойствие было неожиданно нарушено…

Утром, как обычно, я пришел на работу, и мне вручили одно письмо. Почерк на конверте был мне незнаком, и к тому же не было обратного адреса. Удивленно разглядывая странный пакет, я направился к своему рабочему месту, нетерпеливо раскрыл конверт и углубился в чтение:

«… Уверена, ты уже давно забыл меня. Счастливчик… А вот я никак не могу тебя забыть. Каждый вечер слушаю радио, откуда доносится твой голос, и чувствую себя его пленницей.

С тех пор, как ты стал работать диктором, я потеряла покой. Чем бы я ни была занята, что бы я ни делала, стоит начаться передаче, где выступаешь ты, я бросаю все дела и сажусь у радиоприемника, стараясь не пропустить ни одного твоего слова… Именно за это меня недавно и избил мой муж… Но все равно, не могу заставить себя не слушать тебя… Хоть на этот раз пойми, почему… Хоть на этот раз догадайся…

Я знала, что ты меня любишь, я знала и чувствовала это. Я понимала, что ты, как и я, тоже горишь в себе, тоже страдаешь. Ты думаешь, я не замечала, как ты часами стоял недалеко от нашего дома и выжидал, когда же я выйду? А я каждую минуту надеялась и ждала, что ты наконец-таки осмелишься и скажешь мне что-нибудь… Но сердце твое превратилось в камень, и ты молчал. Стыд сковал тебе язык, а мне, молодой девушке, не подобало первой сказать тебе о своих чувствах… Как ты мог? Как ты мог так поступить со мной? Ведь сколько раз я пыталась, несмотря на все свое смущение, разговорить тебя, расшевелить тебя, но, как оказалось, все напрасно…

Не обижайся на мою прямоту, я говорю тебе откровенно — ты некрасив, и я не могу сказать, за что тебя полюбила (хотя на этот вопрос разве есть ответ?). Я видела, ты парень умный, серьезный, скромный (ох, уж эта скромность…). Ты так был не похож на всех остальных наших парней, таких грубых, бесцеремонных и недалеких. Не знаю, за что, но я тебя полюбила и ждала от тебя хотя бы одного слова, одного намека… Мне казалось, вернее, я надеялась, что ты вот-вот пришлешь к нам сватов… Как жаль, что ты этого не сделал, как жаль…

Единственное, что было в моей власти, – это назвать своего единственного сына твоим именем.

Не знаю, как ты, но я несчастна… Да и как мне быть счастливой, если муж мой горький пьяница, который пропадает неделями неизвестно где и которому нет и дела до того, чтобы прокормить свою семью…

Не знаю, кого винить в своей неудавшейся судьбе: то ли отца, что выдал меня за нелюбимого, то ли себя, что не воспротивилась этому, то ли тебя… Но точно знаю одно — твоя вина передо мной велика. Будь ты смелее, хоть чуточку отчаяннее, то не душил бы в себе чувства и сделал бы первый шаг. Может, тогда судьба моя сложилась бы куда счастливее… А ты? Что делал ты? Ты набрал в рот воды и упорно молчал, боясь сказать девушке хоть пару слов…

А теперь, слушая по радио твой голос, мне так и хочется спросить у тебя: как же так? Если сейчас у тебя хватает смелости сидеть у микрофона и вещать чуть ли не на весь мир, да еще с таким пылом читать стихи о любви, то почему же раньше ты не осмеливался поговорить с простой деревенской девушкой и взять с нее слово, с той, которая была так влюблена в тебя и ждала от тебя хотя бы знака? Как же дорого мне обошлась твоя несмелость, твоя ненужная робость и бессмысленная сдержанность… Как дорого!..

И теперь, когда я слышу по радио твой беззаботный и бодрый голос, я, сама того не желая, уношусь мыслями в прошлое. И горько себя спрашиваю: что я сделала не так, в чем виновата? Наверное, в том, что в своей жизни любила только тебя и до сих пор продолжаю любить.

С теплыми приветами, Чиле».

После этого письма я не мог прийти в себя несколько дней. Всем вокруг казалось, что я заболел, и моя семья всерьез обеспокоилась моим состоянием. У меня же сердце рвалось на куски, и я не находил себе места. Затянувшиеся, казалось, раны заныли еще сильнее, и я кусал себе локти, но ничего уже нельзя было сделать… Поздно, слишком поздно я узнал о ее чувствах… Подавленный так неожиданно взвалившимся на меня грузом и терзаемый угрызениями совести, я не раз мысленно обращался к ней с упреками: «Зачем послала письмо, зачем раскрыла душу, зачем лишила меня сна и покоя? Ведь знаешь сама, что уже поздно и прошлого не вернешь… Зачем ты это сделала, почему напомнила о глупых ошибках моей молодости? Ведь я никогда не смогу забыть об этом, ни забыть, ни простить себе все то, что натворил…»

С того самого дня меня словно подменили. Куда подевалась моя беззаботность и уверенность в себе? Она улетучилась, исчезла, и каждый раз, садясь к микрофону, я ловил себя на том, что не могу, как и прежде, спокойно зачитывать лежащий передо мной текст. Я запинался, терялся, путался в словах и чувствовал себя точно так же, как тогда, когда-то очень давно, стоял в деревне перед Чиле и от смущения не мог выдавить из себя ни слова. Я знал, что она сейчас сидит у своего радиоприемника и слышит каждое мое слово, и эта картина так ясно вставала у меня перед глазами, что я окончательно терялся и без запинки не мог прочитать ни одной строчки.

Но не только эти мысли угнетали меня. Я боялся, что она в порыве могла натворить что-то такое, что еще больше ухудшило бы ее и без того незавидное положение. Достаточно и того, что однажды я уже стал, хоть и поневоле, причиной ее бед и несложившейся судьбы, и мне вовсе не хотелось в очередной раз стать виновником ее новых бед и испытаний – ни ее, ни ее семьи. Пусть больше ничего не напоминает ей о первой безответной любви, пусть больше не терзается и не мучается.

Я от всей души желал Чиле счастья. И поэтому я подал заявление и навсегда оставил работу диктора.

ВО ИМЯ ОЧАГА

ВО ИМЯ ОЧАГА

Темная ночь постепенно растворялась в приближающемся рассвете. Уже светало, но не успела утренняя заря набрать свою силу, как в одной курдской деревне вдруг поднялась паника.

— Турки идут!.. Турки идут!..

Люди проснулись и в страхе повыскакивали из своих домов. И действительно, внимательно приглядевшись, можно было заметить, как с запада по направлению к деревне движется группа всадников. Безудержный лай собак и без того усиливал тревогу и ощущение неминуемой беды. Сельчане знали по горькому опыту: такие ранние набеги не сулят ничего хорошего. До сих пор еще не было ни одного случая, чтобы турецкие аскяры пришли с миром и так же мирно покинули деревню. Каждый раз их появление приносило боль, крики, слезы и потери.

— Черт бы их побрал, – с раздражением сказал сам себе Гасо, не отрывая глаз от приближающихся всадников. – Интересно, что на этот раз они вынюхали? Ни свет ни заря заявились в деревню и рыщут, как собаки…

Его сын вот уже как два дня ушел на мельницу и пока не вернулся. Молодая невестка еще спала, а жена, проснувшись от поднявшегося шума, спешно одевалась.

Гасо стоял у двери и смотрел, как непрошенные гости въехали в деревню. До него донеслись крепкая брань на турецком и свист кнута, который обрушивался на всех, кто попадался у них на пути.

— Пойду-ка я лучше к себе от греха подальше, – покачав головой, сказал Гасо и, повернувшись, хотел было зайти в дом, как вдруг перед ним словно из-под земли вырос парень-армянин. Испуганный и вспотевший, он обратился к Гасо дрожащим голосом:

— Умоляю тебя… спаси меня… ради всего святого…

— А что случилось? – недоуменно спросил Гасо.

— Эти аскяры… они ищут меня, – у парня от страха заплетался язык. Испуганно втягивая голову в плечи, он покосился по сторонам. – Если… если они… меня найдут… то на месте же убьют… Умоляю тебя… спаси меня… спрячь где-нибудь…

Гасо внимательно посмотрел на парня. Тот был такой ладный, такой славный, что хозяин дома сразу проникся к нему сочувствием и симпатией. Парень же все еще никак не мог отдышаться и в ожидании ответа продолжал дрожать от страха и напряжения.

— Но как я это сделаю? – озадаченно сказал Гасо. – Ты же сам видишь, они уже в деревне и вот-вот дойдут и до моего дома. Если они тебя здесь найдут, сам знаешь, что сделают: и тебя убьют, и нас вместе с тобой.

— Умоляю тебя… у меня нет другого выхода, – парень побледнел как полотно. – Из нашей деревни в живых остался я один, всех остальных турки убили и теперь гонятся за мной… Моя жизнь в твоих руках… Не дай им меня найти… Сделай что-нибудь…

Гасо не знал, что ему делать. Он стоял и смотрел на этого молодого парня, а отовсюду доносились крики односельчан, лай собак, крепкая ругань турков и топот лошадей. Юноша, словно обреченный, стоял перед ним и ждал ответа.

— Аскяры скоро будут здесь, – опять заговорил он, глядя Гасо прямо в глаза. – Во имя очага этого дома прошу тебя: если можешь, спаси меня, если нет, они изрежут меня на куски. Я не вор, не разбойник и не убийца. Моя вина только в том, что я армянин. Ты ведь сам знаешь, что Турция убивает нас и хочет вырезать наш народ под самый корень. Слышишь, они уже близко. Я этим утром пришел к порогу этого дома и молю тебя: спаси меня… сделай это во имя твоего очага.

— Пошли, – вдруг сказал Гасо, кивнув головой в сторону дома, и решительно вошел внутрь.

Парень направился вслед за ним. Гасо прошел к двери одной из комнат, открыл ее и повернулся к парню:

— Заходи.

Тот зашел и там же, у порога, остановился как вкопанный. В постели лежала молодая женщина. Было видно, что она проснулась только что, но пока еще не успела встать. Второпях она натянула на себя одеяло, глядя на мужчин испуганными глазами. Парень, застыв на месте, оглянулся и посмотрел на Гасо.

— Заходи, заходи, – повторил тот, но парень стоял не двигаясь и лишь молча смотрел Гасо в глаза.

— Говорю тебе – заходи, – разозлившись, сказал хозяин дома и толкнул парня внутрь. Тот сделал пару шагов и снова остановился.

Женщина вся сжалась и, крепко держа одеяло у самого подбородка, смотрела на них огромными глазами.

— Это моя невестка, – указав на нее рукой, сказал Гасо. – Моего сына нет дома, он на мельнице. Давай, раздевайся и ложись в постель.

Послышался вопль невестки, который, впрочем, быстро прекратился. Она спохватилась, что по обычаям свекор не должен слышать ее голос, и от стыда прикусила одеяло.

— Замолчи! – прикрикнул на нее Гасо. – Этот молодой сегодня пришел сюда и просит меня о помощи, и даже если мир перевернется, я ему все равно помогу. Считай, что это твой брат лежит рядом и спит. Понятно?

Парень стоял на месте, не двигаясь и не зная, что ему делать.

— Ну, давай, скорей раздевайся и ложись, – обратился к нему Гасо. – Если придут и спросят меня, я отвечу, что ты мой сын, а это моя невестка.

Невестка в ответ зацокала, стала мотать головой, показывая всем своим видом, что она против.

— Говорю тебе – молчи, – разозлился свекор. – Ты что, хочешь, чтобы турки пришли и его прикончили, да и нас вместе с ним? Ты этого хочешь? Этот человек в безвыходном положении, он просит меня о помощи, и что, по-твоему, я должен делать? Отказать ему, да? – и Гасо вдруг сразу смягчился. – Не переживай, доченька, считай, что это твой брат.

Парень продолжал стоять как вкопанный. Он лишь растерянно смотрел то на свекра, то на невестку.

— Поторопись, турки уже вот-вот подойдут. Ну же, раздевайся, – иГасо протянул руку и сам стал расстегивать пуговицы на вороте рубашки молодого армянина.

Парень нехотя и смущенно стащил с себя рубашку и штаны. Оставшись в нижнем белье, он все же не рисковал сделать шаг к постели невестки. Она же, укрывшись с головой, не переставала тихо всхлипывать. Гасо подтолкнул парня к постели:

— Ложись.

Парень кое-как лег с краю и тут же повернулся спиной к молодой женщине.

— Когда турки придут, притворитесь спящими, – сказал им Гасо и повернулся было, чтобы выйти из комнаты, как в тот же миг во дворе дома раздался топот копыт и громкая турецкая речь. Гасо быстро вышел из комнаты, закрыл за собой дверь и поспешил к выходу.

Офицер и несколько аскяров, торопливо спрыгнув с коней, уже оглядывали все вокруг быстрым и цепким взглядом.

— Тот гявур не приходил к тебе? – спросил у Гасо офицер.

— Нет, – спокойно ответил хозяин дома. – А что случилось? Что за гявур?

— Да есть тут один… – и офицер грязно выругался. – Он сбежал, и мы точно знаем, что он в этой деревне. Только не знаем, где именно онпрячется. Но ничего, мы его отыщем, и тогда не поздоровится ни ему, ни тем, кто его приютил… Значит, ты говоришь, что его у тебя нет?

— Нет, клянусь, он сюда не приходил, – Гасо постарался придать своему голосу как можно больше искренности и естественности. – А если бы даже пришел, неужели я стал бы прятать гявура?

— Мы все равно должны обыскать твой дом, – сказал офицер и, передав уздечку одному из своих подчиненных, обратился к остальным: – Чтобы не пропустили ни одну щель, слышите? Ни одну!

Турки, не дожидаясь Гасо, ринулись в дом. Аскяры принялись осматривать сени, кладовую, хлев, а офицер направился в сторону комнат. Гасо поспешил за ним, а у самого бешено заколотилось сердце, готовое от волнения выскочить из груди. Но внешне хозяин дома ничем себя не выдал: напустив безразличный вид, он шел за офицером, и только тогда, когда тот хотел открыть дверь в спальню невестки, Гасо шагнул вперед и преградил ему путь.

— Там спят мой сын и невестка, – сказал он спокойным, но твердым голосом. – Стыдно, не входи туда.

Офицер грубо оттолкнул Гасо, открыл дверь, вошел в комнату, сделал пару шагов и остановился. Гасо подошел и встал рядом.

— Кто это в постели? – спросил офицер и посмотрел хозяину дома прямо в глаза холодным и жутким взглядом.

— Я ведь сказал тебе – это мой сын и моя невестка, – невозмутимо ответил Гасо. – Почему мне не поверил и позволил себе зайти и увидеть женщину в постели? Разве так подобает настоящему мусульманину?

Офицер метнул на Гасо бешеный взгляд и резко повернулся спиной к тем двум, что лежали в постели.

Немного постояв, он, не говоря ни слова, быстро вышел из комнаты, направился к двери и, ускорив шаг, выбежал во двор. Аскяры все еще обыскивали дом, заглядывая в каждый уголок. Офицер взял из рук подчиненного уздечку, рывком сел на коня и, с трудом сдерживая горячего скакуна, хищным взглядом стал озираться вокруг в надежде все-таки обнаружить где-нибудь поблизости ускользнувшего беглеца. Гасо тоже вышел во двор и несколько раз беспокойно прошелся взад-вперед. Наконец аскяры вышли и, сказав офицеру, что никого не нашли, вскочили на коней, и вся группа всадников, не теряя ни минуты, поскакала к очередному дому.

Гасо еще долго стоял у дверей и смотрел туда, куда направились турки. Когда они выехали из соседнего дома и отправились дальше, Гасо, облегченно вздохнув, зашел в свой дом и первым делом поспешил в ту комнату, где спрятал армянина. Оба неподвижно лежали в постели, повернувшись друг к другу спиной и на приличном расстоянии.

— Вставай и одевайся. Они ушли, – сказал Гасо парню.

Тот вскочил и кинулся Гасо в ноги.

— Спасибо, спасибо тебе, отец… Ты сегодня спас мне жизнь… Ты и моя сестра… – и он робко повернул голову в сторону невестки.

Невестка потянула на себя одеяло и закрылась с головой. Она сгорала от стыда, что свекор видит ее в постели, да еще рядом с чужим мужчиной.

Гасо потянул парня за руку и поднял с колен.

— Вставай, вставай и одевайся.

Парень суетливо стал натягивать штаны и рубашку, и оба вскоре вышли из комнаты.

Турки до самого полудня рыскали по деревне, стараясь отыскать беглеца-армянина, но безуспешно. Обыскав каждый дом, они наконец вскочили на коней и ускакали прочь.

Парень-армянин до самого вечера оставался в доме Гасо. Как только стемнело, Гасо взял свой пистолет и незаметно вывел парня за пределы деревни.

Прощаясь, молодой армянин сказал своему спасителю:

— Знай, что теперь у тебя не один сын, а два. Считай меня своим сыном. Я никогда не забуду того, что ты для меня сегодня сделал и чем при этом рисковал. Ты спас мою жизнь. Спасибо тебе.

И оба, обнявшись словно отец и сын, тепло попрощались.

— Ну, иди, иди, сынок. Счастливо тебе, – сказал Гасо, похлопал парня по плечу, сунул ему в руки пистолет со словами «Бери, тебе пригодится», и они расстались.

Парень направился на восток, а Гасо все еще стоял и смотрел ему вслед. Когда силуэт армянина полностью растворился в ночной тьме, Гасо повернулся и со спокойным сердцем и легкой походкой пошел обратно в деревню.

НЕ ПОЗВОЛИЛА СОВЕСТЬ

НЕ ПОЗВОЛИЛА СОВЕСТЬ

Аслан и Сабри поссорились. А виноват был Аслан: заприметив красивую невестку Сабри, он не упускал случая, чтобы не приударить за ней. То заговорит с ней без всякой на то причины, то словно невзначай окажется рядом… Дело дошло до того, что Сабри даже предупредил его, чтобы тот держался от нее подальше. Аслан в ответ смолчал, но продолжал вести себя по-прежнему. Правда, между ним и молодой женщиной ничего серьезного не было, невестка и смотреть не хотела в его сторону, но сельчанам и этого было достаточно, чтобы начать судачить. Время от времени эти сплетни доходили и до Сабри, но ему, до смешного уверенному в том, что его невестка ни в чем не виновата, совсем не хотелось поднимать шум и скандал, чтобы не дать еще больше повода для пересудов. Но чем дальше, тем больше накручивался клубок деревенских сплетен, и Сабри уже стало невмоготу выдерживать намеки и ехидные усмешки за своей спиной.

Как-то раз Сабри столкнулся с Асланом прямо посреди деревни.

— Послушай, ты, сопляк, – Сабри резко шагнул к Аслану, перегородив ему дорогу. – Я ведь предупреждал тебя: держись подальше от моей семьи! До тебя что, плохо доходит? Или я неясно выразился?

— От сопляка слышу, – огрызнулся Аслан. — Лучше попридержи язык и вообще отстань от меня! Что привязался?

Аслан нравом был вспыльчив и горяч и в пылу мог наговорить что угодно, не разбирая, кто перед ним стоит – взрослый человек или зеленый юнец. Так было и в этот раз. Не посчитавшись с тем, что Сабри годился ему в отцы, Аслан так грубо и нагло повел себя, что Сабри пришел в ярость и накинулся на него с кулаками. Завязалась драка, но Аслан был молод и силен, и пока подоспели сельчане, успел так избить Сабри, что рассек ему в кровь губы и бровь.

Что правда, то правда – после случившегося Аслан немного образумился и оставил невестку Сабри в покое, но с того самого дня они перестали разговаривать и возненавидели друг друга.

* * *

В то время в деревне не было ни одного каменщика, и единственным мастером, который строил дома для сельчан, был армянин Мацак. Сам он жил в Спитаке, а работал в деревне с ранней весны до поздней осени. Его жена Сато тоже часто бывала в этой деревне. Она меняла конфеты, которые почти невозможно было достать в тяжелое послевоенное время, на яйца, масло, сыр и другие продукты.

Насколько Мацак был ленив и медлителен, настолько Сато была подвижной и шустрой. Он был невысоким и коренастым, а она сухощавой и высокой. Мацак все делал не спеша: будь то обеденная трапеза или воздвижение стены. Там, где другой мастер мог бы за один день закончить работу, Мацак трудился не меньше недели. И не то чтобы он отлынивал, просто по характеру был таким: все делал спокойно, никуда не торопясь, чинно и степенно. А еще он был большой охотник поговорить и порассуждать о чем-нибудь. Стоило кому-нибудь при нем обронить хоть слово, Мацак тут же бросал работу и пускался часами разглагольствовать.

Мацак был человеком трудолюбивым и нежадным. Очень часто, если у заказчиков на тот момент не было денег, он мог взять за свою работу картошкой или овсом, а если не было и этого, мог вообще работать в долг.

Но Сато была не такой. Она дрожала над каждым яйцом и скупилась угостить хотя бы одной конфетой ребенка в том доме, где останавливалась. Особенно она злилась на мужа и постоянно пилила его за то, что он так мало брал за свою работу. Мацак же молча выслушивал ее упреки и лишь про себя посмеивался, не желая связываться со своей сварливой женой. Это молчание еще больше распаляло Сато, и она, вволю излив свою злобу на бессловесного мужа, под конец осыпала его проклятиями и удалялась прочь.

* * *

Весной, когда Мацак как обычно строил новый дом, Сато в очередной раз пришла в деревню менять конфеты на продукты и остановилась в доме Халила. Туда тут же набежали женщины со всей деревни и сторговались в этот раз обменять конфеты на яйца. Обмен шел очень бойко, и довольные хозяйки, одна за другой выходя от Халила, несли домой заветные сладости, радуясь тому, что на ближайшее время семье будет с чем пить чай. На улице царило оживление: деревенские детишки крутились около своих матерей, и те, счастливые от того, что наконец-то могут побаловать своих детей чем-то сладким, давали каждому по одной-две конфете. И не только дети были рады лакомству – от них не отставала и молодежь. Подростки, молодые парни – все спешили к себе домой, приносили Сато яйца, рассовывали по карманам конфеты, а потом, расхаживая по деревне, демонстративно перед остальными сельчанами доставали по одной, неторопливо разворачивали, так же не спеша и с нескрываемым удовольствием отправляли себе в рот и, смакуя, пережевывали.

Аслан тоже принес яйца на обмен, но что-то у него с Сато не заладилось. Он вспылил и в порыве сказал ей несколько резких слов. Но и Сато в долгу не осталась и огрызнулась так грубо, что Аслан вышел из себя и даже замахнулся на нее. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не Халил и его жена. Подоспев, они еле успели схватить Аслана за руки, оттащить его и вывести за дверь. Все еще крепко держа Аслана, Халил дал волю гневу:

— Ты что, с ума сошел? Что ты себе позволяешь? Как ты посмел такое сказать женщине, да еще в моем доме? – кричал он. – Она же моя гостья, а ты ведешь себя как последний… – на этих словах Халил запнулся и замер на секунду, с негодованием посмотрел Аслану прямо в глаза и вдруг резко оттолкнул его от себя. Потом отвернулся, тяжело дыша, и глухо произнес: – Будь моя воля, я бы показал тебе… А так… не хочу мараться…

Аслан стоял как вкопанный и угрюмо молчал, глядя в сторону. Он и сам осознал, что сделал то, чего нельзя было допустить, и очень раскаивался. И поэтому, чувствуя себя безмерно виноватым, он потупил голову и без слов выслушивал все то, что говорил ему Халил.

Вернувшись домой, муж и жена принялись успокаивать Сато, раскрасневшуюся и раздраженную. Говорили, что Аслан, правда, вспыльчивый и в порыве может наговорить лишнего, но сам он парень неплохой и беззлобный.

— Успокойся, сестра Сато, не переживай так. Он же тебе в сыновья годится, так считай, что это сын твой на что-то разозлился и нагрубил тебе. Разве так не бывает? – увещевала рассерженную Сато хозяйка дома.

— Но как он мог сказать мне такое? – со слезами вскрикнула Сато. — Но ничего, ничего, – и какой-то злорадный огонек мелькнул у нее в глазах, – он никуда не денется. В один день он хочешь – не хочешь приедет в Спитак.

— Конечно, приедет, – подхватила жена Халила. – А как же? Наши сельчане в году двенадцать месяцев там – то на базар, то по другим делам. Не горюй, сестра, как встретишь его там, накажи его как следует, чтобы в следующий раз неповадно было.

— Ничего, ничего, – опять повторила Сато с недоброй ухмылкой, – пусть он только попадется мне там на глаза, я ему покажу, на что способна женщина. Ничего… Ведь говорят же, «нога босого всегда у дверей сапожника». Хочешь – не хочешь он приедет в Спитак. И тогда он получит свое.

— Да не расстраивайся ты так, сестра Сато, – вмешался Халил. – С него хватит и того, что я ему сказал. Он парень неглупый, отходчивый и в тот же момент пожалел, что натворил глупости. Ну, было и прошло, смотри на это проще. И потом – я тебя очень прошу: не говори об этом Мацаку. Он уже давно стал своим в нашей деревне, и не стоит из-за этой глупой выходки сеять вражду между ним и этим парнем.

— Это почему я ничего не должна говорить Мацаку? Я скажу, обязательно скажу, – Сато вся пылала от негодования и обиды. – Он со мной так будет обходиться, а я должна молчать? Нет, я скажу Мацаку, пусть всыплет ему как следует!

Вечером Мацак после работы зашел к Халилу домой. Жена с мрачным видом сидела у тандура. Мацак сразу же почувствовал, что что-то произошло.

— Что случилось? – спросил он у Сато.

А Сато только этого и ждала. Все, что случилось в тот день между нею и Асланом, выложила перед мужем, а заодно приукрасила и преувеличила. Мацак слушал рассказ жены, и чем дальше, тем тяжелее становилось его дыхание, а и без того смуглая кожа лица и шеи приобрела багровый оттенок. Этот добродушный каменщик, хоть и был по характеру человеком спокойным и невспыльчивым, мог превратиться в бешеного зверя, стоило чему-то или кому-то вывести его из себя. Мацак было сорвался с места, но Халил проворно удержал его за руки и кинулся увещевать:

— Куда ты собрался, уважаемый? Подожди, тут не спешка нужна, надо разобраться. Куда ты под горячую руку пойдешь? Подожди, не спеши, выслушай и нас, мы ведь тоже тут были, тоже все слышали и видели, знаем, как было дело. Ты же не ребенок и тем более не чета этому бесстыжему Аслану. Успокойся и послушай, что мы тебе расскажем.

Мацак, тяжело дыша и с налитыми кровью глазами, снова сел на свое место. И хозяева поведали ему свою историю о том, что случилось днем, но при этом явно постарались сгладить острые моменты, чтобы не подливать масла в огонь. Сато, возмущенная тем, что очень многое умалчивается, все порывалась вмешаться и сказать, что все было не так, но Халил с женой так ловко все устроили, что не дали ей такой возможности. Им хотелось, чтобы все закончилось миром, и со своей стороны старались сделать для этого все возможное.

— Я знаю, вы хотите только добра, – произнес Мацак, когда гнев его немного утих. – Сато же молчала, поджав губы. – Но все равно, этот сопляк от меня не уйдет. Я этого так не оставлю. Я еще встречу его в Спитаке, ничего… – он помолчал немного и продолжил с нарастающим возмущением. – Ну, разве так можно? Как мог курд позволить себе такие гадкие слова в адрес женщины другой нации, да еще и замахнуться на нее? Ведь сколько лет вы меня знаете, сколько лет я работаю в этой деревне, разве вы или другие хоть раз слышали от меня худое слово?

— Нет-нет, что ты, – ответил Халил, – клянусь детьми. Ты человек почтенный, уважаемый, разве себе такое позволишь? Ты знаешь где, что и как говорить.

— Я-то знаю, а вот он? Но ничего, я ему покажу… Клянусь, я этого так не оставлю, я его проучу!

— Да ты что, Мацак, ты ведь человек умный, рассудительный, что ты такое говоришь? Значит, получается, что из-за каких-то неприятных разговоров нашей дружбе конец?

— А при чем тут дружба? Этот наглец не достоин того, чтобы из-за него пострадали наши отношения, – сказал Мацак уже более спокойно.

— Выходит, ты ему так ничего и не сделаешь, да? – снова вмешалась Сато. – Ну, конечно, если у меня такой муж, чего мне еще ждать?

— Подожди, Сато, ведь это не так, – обратился к ней Халил. – Зачем оскорбляешь Мацака? Ведь так нельзя…

Халил еще долго увещевал Мацака и пустил в ход все свое красноречие. Тот стал постепенно успокаиваться, но Сато по-прежнему сидела с угрюмым видом и даже не притронулась к еде, сколько ни уговаривали ее Халил с женой. После ужина хозяйка постелила постели, и все легли спать. Но до поздней ночи можно было слышать, как Сато шепотом рассказывала и пересказывала мужу о случившемся. Халил с женой, воспринявшие близко к сердцу все то, что произошло, тоже не могли уснуть.

— Слышишь, как накручивает мужа? – шепнул Халил жене.

Та кивнула и тихонько сказала:

— Боюсь, это добром не закончится…

Наступило утро. Сато, проснувшаяся еще более раздраженной, засобиралась в дорогу и не пустила мужу даже закончить работу. Все их дела в деревне так и остались наполовину: и начатый дом, и обмен конфет. Сколько ни уговаривали их Халил с женой остаться, Сато была непреклонна.

Не успели они с Мацаком пройти и половину пути, как у дверей дома Халила оказался Аслан.

— Я пришел извиниться перед Сато за вчерашнее, – сказал он с виноватым видом, не осмеливаясь посмотреть Халилу в глаза.

— В Спитак иди извиняться, – с иронией бросил Халил и зашел в дом, оставив за дверью растерянного и виновато переминавшегося с ноги на ногу Аслана.

Деревня была небольшая, и о ссоре между Сато и Асланом и об угрозах Мацака расправиться с обидчиком жены узнали все, в том числе и Сабри.

* * *

В тот же год хмурым осенним вечером Сабри и Аслан случайно встретились в Спитаке на железнодорожной станции. Обоим нужно было в Тбилиси по своим делам. Столкнувшись у входа, они кинули друг на друга быстрый взгляд и тотчас же разошлись по разным углам. Оба уселись так, чтобы поменьше встречаться глазами, и в ожидании поезда каждый занялся своим делом: Аслан закурил, а Сабри раскрыл прихваченную из дому небольшую сумку и стал перекладывать вещи. В этот момент у входа в здание вдруг показался Мацак. Он равнодушно оглядел полупустой зал и, увидев в углу Аслана, метнул на него злой взгляд, немного потоптался и быстро вышел. Аслан же сидел, опустив голову, и ничего не видел, но Сабри сразу же заметил появление и подозрительно быстрое исчезновение Мацака и заподозрил что-то неладное. Посмотрев еще раз на Аслана и немного подумав, Сабри решил никуда не отлучаться и посмотреть, чем это все закончится.

Прошло немного времени. Уже скоро должен был подойти вечерний поезд на Тбилиси, когда Сабри заметил, как Мацак с несколькими крепкими парнями вороватого вида вошли в зал, подошли к Аслану и остановились перед ним.

Сабри, не отрывая взгляда от этой странной группы, поспешно стал складывать вещи в сумку и затягивать ремешки. Аслан же очнулся только тогда, когда эти люди подошли к нему вплотную, и резко встал. Они с Мацаком сказали друг другу несколько резких слов, и перепалка между ними чуть не переросла в драку – это опять-таки Аслан со своим горячим нравом все порывался ударить первым, но все же благоразумно сдерживался.

Сабри, хоть и сидел далеко и не мог расслышать всего сказанного, неотрывно следил за происходящим. В конце концов у него лопнуло терпение, он не выдержал, встал и, позабыв про свою сумку, поспешил в ту сторону. Тем временем один долговязый из тех парней, что пришли с Мацаком, небрежно закурил и, глядя на Аслана недобрым взглядом, сказал ему с вызовом:

— Если ты мужчина, выйдем со станции… Надо поговорить.

— Выйдем, – со злостью ответил Аслан и первым направился к выходу.

Мацак и все остальные поспешили за ним. Сабри, стараясь оставаться незамеченным, смешался с нахлынувшим в этот момент потоком пассажиров и выскользнул из здания, ни на минуту не упуская их из виду.

— Куда пойдем? – резко и довольно громко спросил Аслан, повернувшись к Мацаку.

Мацак промолчал.

— Туда, по мост, – ответил тот верзила, делая очередную затяжку.

Мост, хоть и был не очень далеко от станции, выглядел в это позднее вечернее время довольно зловеще. Кругом не было ни души, и это пустынное место вместе с опустившейся на землю кромешной тьмой могло вселить ужас в кого угодно.

Впереди, не расставаясь с папиросой, шел все тот же детина, за ним Аслан, а вслед уверенными шагами следовали Мацак и остальные парни. Сабри держался от них на приличном расстоянии, стараясь идти бесшумно и незаметно.

Наконец они достигли пустыря под мостом. Аслан сделал пару шагов в сторону и резко повернулся лицом к остальным. Те тоже остановились. Двое или трое крепких парней угрожающе стали засучивать рукава. Мацак стоял молча и лишь тяжело дышал. Один, самый здоровый, потянулся к Аслану, замахнулся и хотел было ударить его, как в этот момент из темноты шагнул Сабри и вмиг оказался перед Мацаком.

— Мацак! Что ты делаешь?

Занесенная для удара рука замерла в воздухе. От неожиданности парень вздрогнул, и не только он, но и сам Мацак.

— Сабри? И ты здесь? – остолбенел от удивления каменщик и вытаращил глаза.

— И не стыдно тебе? Допустим, он сглупил, – Сабри указал рукой на растерявшегося Аслана, – поступил дурно, отвратительно, но ты? Случается, что и мулла над Кораном ошибается, и что же? Да, он виноват, но как ты мог позволить себе привести с собой этих людей, отвести этого болвана в такое глухое место, да еще и хочешь расправиться с ним? Неужели для тебя ничего не значит тот хлеб, который ты ел в нашей деревне? Почему все бросаешь под ноги и топчешь?

Мацаку стало не по себе. Пристыженный, он опустил голову и не знал, что ответить. Аслан же в удивлении таращился на Сабри и никак не мог взять в толк, как это его враг может так отчаянно за него заступаться.

— Стыдно, тебе должно быть стыдно! И мы еще считали тебя близким человеком… А ты берешь и вытворяешь такое… – сказал Сабри Мацаку и шагнул к Аслану.

— Пошли, паршивец, – и потянул его за руку, но тот стоял как вкопанный. Переводя взгляд с Сабри на Мацака, он прерывисто дышал. Кровь ударила ему в голову, он весь раскраснелся и не знал, что делать, как поступить, что сказать.

— Иди и скажи спасибо Сабри и тому хлебу, что я ел у вас в деревне, – разочарованно бросил Мацак. – Если бы не это, знай – гнил бы сейчас твой труп под этим мостом, – и повернулся к тем парням, которые растерянно и с удивлением наблюдали за этой странной сценой.

— Пойдем, пойдем отсюда, черт с ними, – сказал им Мацак, немного отошел, потом оглянулся и неожиданно сказал: – Прости меня, Сабри… и не держи зла, так уж получилось, – и вместе с теми парнями быстро скрылся из виду.

Сабри и Аслан молча направились к станции. Дойдя до входа, Сабри вдруг резко остановился и повернулся к Аслану:

— Ну а теперь, голубчик, мы опять враги.

Оба вошли в зал, и каждый прошел и сел на свое прежнее место. И только тогда Сабри вспомнил, что в спешке оставил на сидении свою сумку. Но там ее, конечно, уже не было…

Итак, они расселись по своим углам, и, казалось, что ничего не случилось, ничего не произошло за этот небольшой промежуток времени. И только поезд приехал и уехал, а эти двое на него опоздали. Вот и остались они вдвоем на станции в разных углах дожидаться утреннего поезда…

И НА ЭТОТ РАЗ…

И НА ЭТОТ РАЗ…

Жил в нашей деревне кляузник по имени Авас. Такого доносчика просто свет не видывал. В деревне, наверное, не осталось ни одного человека, на которого он не написал бы жалобы, даже на своего собственного сына. Не знаю, правду говорили люди или нет, но всем было известно, что они давно перестали ходить друг к другу и вообще были в ссоре.

Авас закончил несколько классов и, в отличие от многих наших сельчан, умел читать и писать, а потому и сумел в свое время добиться того, чтобы ему доверили работу, требующую знания хотя бы элементарной грамоты, – начальника фермы, бригадира, кладовщика. Но не только его скудные и примитивные знания помогли ему получить эти должности – люди знали его скверный нрав и откровенно побаивались его очередных кляуз, после которых неизбежно следовали приезды разных чиновников из райцентра и малоприятные разбирательства.

Но со временем многое изменилось: все уже привыкли к его выходкам и просто перестали бояться и его, и его постоянных доносов. Совершенно утратив всякое уважение со стороны окружающих, Авас дошел до того, что потерял одну должность за другой и стал заниматься косьбой и держать скотину.

Мы жили с ним по соседству. Его жена была замечательной женщиной – не чета мужу. В деревне все без исключения уважали ее за спокойный и добрый характер. А вот Аваса ненавидели все. Стоило ему подойти к группе мужчин, как разговоры тут же обрывались, и все начинали постепенно расходиться. Никто не хотел даже просто постоять с ним рядом и тем более о чем-то говорить: кто его знает, рассуждали сельчане, лучше от такого кляузника держаться подальше.

Авас был худым и невысоким мужчиной. Окружающим внушали неприязнь даже его торопливая походка и низкий надрывистый голос. Когда в разговоре он начинал злиться на что-нибудь или кого-нибудь, то вместо обычных слов из его горла вылетали такие клокочущие звуки, что ничего нельзя было разобрать.

— Что ты хрипишь, как несмазанная телега? – с раздражением говорили ему не раз. – Не можешь нормально разговаривать?

Эти слова еще больше выводили Аваса из себя, он краснел, начинал прерывисто дышать, и, казалось, что он вот-вот просто лопнет от злости.

В нашей деревне не осталось, пожалуй, ни одного мужчины, который не избил бы Аваса. Это в основном были родственники тех, на кого Авас в свое время писал кляузы. А писал он доносы почти на всех, и именно это становилось причиной ссылки очень многих. Их дети и внуки, выждав удобный момент, сводили с ним счеты, причем мстили расчетливо и продуманно: придравшись к чему-нибудь, они избивали Аваса как следует, но всегда устраивали так, что и следов от побоев не оставалось, и никаких свидетелей поблизости не оказывалось. И Авас ничего не мог с этим поделать: никто из тех органов, куда он обращался с жалобами на обидчиков, и пальцем не шевелил, чтобы разобраться в этом деле, потому что Авас, как ни старался, не мог указать ни на одного, кто мог бы подтвердить его слова.

Был у нас в деревне один учитель – чистый и порядочный человек. Несколько лет назад он стал собирать необходимые документы, чтобы вступить в партию, но об этом узнал Авас и стал строчить на этого человека кляузы – одну за другой. Тогда, конечно, это сыграло свою роль, и учителю было отказано. Но прошло время, и спустя нескольких лет его все же приняли в партию. Учитель же никогда не упускал случая подколоть Аваса. Если случалось так, что Авас подходил к группе мужчин, среди которых был и этот учитель, тот сразу, не называя Аваса по имени, начинал осыпать бранью оклеветавшего его человека.

— Чего ты бранишься? Зачем охаиваешь людей? – насупившись, говорил Авас, а у самого лицо и шея багровели от прилитой крови.

— Я людей не охаиваю, – спокойно отвечал учитель. – Я поношу только того человека, кто писал на меня кляузы и порочил мое имя. А у тебя чего живот болит?

Эти слова вызывали такой взрыв хохота, что покрасневшему от злости Авасу ничего не оставалось делать, как убираться восвояси.

— Слава богу, времена таких как он уже прошли, – говорил учитель, глядя ему вслед. – Видали, каким стал смирным? Даже ответить толком боится…

Аваса в деревне не любил никто. Даже его жена, когда он в очередной раз избитый возвращался домой и исходился стонами и криком, каждый раз ругалась с ним:

— Да накажет тебя Бог, что ты прицепился к людям? Сколько раз я тебе говорила – не лезь в их дела, не пиши эти жалобы… Ну, что, получил свое? Мало тебе…

И Авас от бешенства вымещал свою злобу на жене, отвешивая ей несколько увесистых затрещин.

— Что же ты на людях не такой смелый? Только дома и можешь храбриться, – презрительно говорила она, потирая места от его тумаков. – И за что меня Бог так наказал? Да провались ты сквозь землю…

Но Авас сквозь землю не проваливался, а преспокойно по ней расхаживал и все приглядывался и принюхивался, как же ему собрать доказательства, чтобы наказать очередного обидчика.

Авас строчил одну жалобу за другой, но все без толку – желаемого ответа или реакции так и не было. И все равно он не унимался. Видя, что писать жалобы бесполезно, он начинал звонить и делал это с единственного во всей деревне телефона, который был в колхозной конторе. После очередного избиения он спешил туда, кому-то звонил и начинал жаловаться.

Никто, конечно, не мог знать точно, что именно ему отвечали, но Авас после каждого разговора чувствовал себя победителем. Злорадно объявляя присутствовавшим там сельчанам «они завтра придут», Авас, довольный и окрыленный, возвращался домой. Но ни завтра, ни послезавтра никто не приходил. И все-таки однажды из района неожиданно прибыл какой-то чиновник, и надо было видеть, как на радостях преобразился Авас, как заблестели его глаза!.. Узнав, что тот сидит в конторе, Авас помчался туда что было сил. Еле отдышавшись, он начал, теребя в руках кепку, рассказывать чиновнику о своих обидах и при этом не переставал заискивать и подобострастно заглядывать тому в глаза. Чиновник равнодушно выслушал Аваса, потом позвал того, на которого поступила жалоба, немного расспросил его и уехал. На том дело и закончилось. И так повторялось не раз. Тогда Авас, взбешенный таким пренебрежением, снова накатал жалобу, но только уже на того самого чиновника. И опять с района приехал человек, который уже не стал долго тянуть и созвал общее собрание, где Авасу не поздоровилось.

— Это как так получается, что вся деревня накидывается на тебя, избивает, и никого рядом не оказывается? – обратился он с издевкой к Авасу при всех. И, не дожидаясь его ответа, добавил: – Стыдно, давай заканчивай с этим. Имей совесть, постыдись хотя бы этих людей, что собрались здесь!..

Но ни стыда, ни совести у Аваса и отродясь не было. Его ничем невозможно было пронять – ни уговорами несчастной жены, ни всеобщим осуждением и презрением со стороны сельчан. Те как могли досаждали ему, пользуясь любым предлогом. Например, во время сезона косьбы они старались устроить так, чтобы всегда оказаться позади Аваса. (Ведь каждый должен был скосить сено только со своей полосы, и косари работали, находясь наискосок и на определенном расстоянии друг от друга). Даже не договариваясь, сельчане умудрялись пропускать Аваса вперед и, пользуясь его нерасторопностью в работе, постоянно понукали и с издевкой выкрикивали:

— Давай, Авас, поторапливайся, не то останешься без ног!

Авас приходил в замешательство, суетился и старался ускорить рабочий шаг, но тщетно: молодые и энергичные косари не сбавляли темпов и с азартом быстро двигались вперед. Авас, запыхавшийся и весь в поту, еле заканчивал одну полосу, но тут же оказывался перед другим косарем, который работал намного быстрее первого. После двух-трех полос Авас окончательно выбивался из сил и, взбесившись, втыкал свою косу в землю и ложился рядом. Над головой тут же собирались другие косари.

— Вставай, не время разлеживаться, – недовольно говорили они и подталкивали его рукояткой своих кос. – Ишь ты, какой шустрый нашелся! Мы будем работать, а ты будешь валяться? Вставай, вставай, когда мы будем отдыхать, тогда и ты отдохнешь. Вставай!

— Это тебе не ручкой по бумаге водить, – подкалывал его самый языкастый сельчанин. – Тут такое не пройдет, голубчик. Раз пришел на работу, должен работать.

Авас молча вставал, но по его мрачному виду было нетрудно догадаться, что у него творилось в душе. Нарочно мешкая, он то начинал возиться с косой, то отряхивал одежду, то долго сморкался в измятый и несвежий носовой платок, стараясь таким образом выиграть время и выйти на очередную полосу самым последним. Плетясь в хвосте, он уже неспешно и небрежно, без всякого рвения размахивал косой, а иногда, если ему становилось совсем невмоготу от бесконечных понуканий, и вовсе ломал ее рукоятку и со спокойной совестью бросал все и возвращался в деревню. Ясное дело, в тот день в поле его уже никто не видел.

— Я же говорил, он не вернется, – энергично взмахивая косой, возмущался один. – Разве это работник? Ему бы только отлынивать да кляузы на людей строчить…

— Пусть катится ко всем чертям, – отзывался другой. – Как будто мы только и мечтаем видеть его мерзкую физиономию. От такого как он лучше вообще держаться подальше…

И от него действительно старались держаться подальше, даже во время обеда в поле и недолгого отдыха. Авас садился поодаль от остальных косарей и поглощал принесенную женой еду в полном одиночестве. Никто и никогда не составлял ему компанию и даже не удосуживался отвечать на его приглашения.

Ну, не любили Аваса в деревне!.. Да и не за что было его любить. Но однажды он сделал для меня такое доброе дело, что я, пока буду жив, никогда этого не забуду.

* * *

Я, как и все подростки нашей деревни, помогал работе в колхозе. В тот год мне было поручено погонять волов в упряжке, и целый месяц мы были заняты тем, что вспахивали целину, подготавливая ее к осеннему посеву. Это была нелегкая работа: часами сидя на жестком ярме, куда была запряжена первая пара волов, нужно было все время давить ногой на цепь, чтобы она, натягиваясь, заставляла животных двигаться вперед. От постоянного нажатия наши чарыхи быстро деформировались и изнашивались. Мы молили Бога, чтобы он послал нам сильный дождь, который оросил бы засохшую землю и позволил нам хоть на денек остаться дома. Но нам не везло – за последнее время не выпало ни капли. Чего мы только не (ни) делали, чтобы умилостивить природу! И «бука баране»[1] водили по деревне, и женщины молча шли на кладбище, откуда брали землю с могил убитых и потом клали ее в воду… Но все равно – дождя не было.

Наши чарыхи, которые в то тяжелое послевоенное время шились наспех и, ясное дело, должным образом не обрабатывались, за весь день работы затвердевали так, что под вечер мы начинали хромать. И поэтому, чтобы они к утру опять стали мягкими, мы клали их на ночь в воду.

В тот вечер я совсем забыл это сделать и вспомнил о своих чарыхах только утром, когда проснулся. Замешавшись, я в спешке кинул их в воду, надеясь, что они все же успеют хоть немного смягчиться. Но через пару минут у наших дверей появился посыльный и сказал, чтобы я шел на работу. Я ответил ему, что только сейчас положил чарыхи в воду и не могу идти и что сегодня пусть за меня поработает кто-нибудь другой. Посыльный ушел, но очень скоро вернулся.

— Председатель сказал, пусть встает и по-хорошему приходит, не то я сам приду и глаза ему выколю.

Я знал – посыльный не лгал и в точности передал мне слова нашего председателя. Это действительно был грубый и дрянной человек. Особенно нагло он вел себя с теми, у кого не было отца или брата…, одним словом, с теми, за кого некому было заступиться. А что я?.. Я был единственным «мужчиной» в нашей семье, хотя мне тогда едва ли исполнилось десять-двенадцать лет. Близких родственников-мужчин в нашей деревне у нас не было, и кого бы стал бояться председатель – меня, худенького подростка? Вот и вымещал он на мне всю свою ненависть, причина которой была хорошо мне известна. Его сын учился со мной в одном классе и был самым слабым и нерадивым учеником. Я же учился хорошо и не раз был свидетелем того, как его отец, избивая сына за плохие оценки, приговаривал: «Это почему он (и называл мое имя) в его-то положении (а наша семья была самой бедной во всей деревне) может хорошо учиться, а ты при нашем-то достатке (их семья была самой богатой в нашей деревне) не можешь учиться?» Его ненависть ко мне дошла до того, что когда я закончил семь классов и с восьмого стал ходить в соседнюю деревню, где на весь район была единственная школа с десятилетним обучением, он делал все, чтобы помешать мне учиться дальше. Если случалось так, что колхозники работали недалеко от дороги, по которой я шел на уроки, он выходил мне навстречу, грубо выхватывал у меня сумку, отшвыривал ее в сторону и, крепко взяв меня за руку, насилу отправлял обратно и заставлял работать. И поэтому, когда я знал, что колхозники в тот день будут около той самой дороги, я уже не осмеливался идти по ней. Спустившись в русло речки, которая протекала недалеко от дороги и почти полностью высыхала в теплое время года, пригнувшись и крадучись, чтобы меня никто не заметил, так и шел, пока работающие не оставались далеко позади. Только после этого, облегченно вздохнув, я выбирался наверх и продолжал свой путь. То же самое было и во время возвращения из школы. Вот на какие хитрости приходилось мне пускаться, а все из-за того, что он меня терпеть не мог и искал только повод, чтобы выместить на мне свою злобу.

И поэтому в тот день я знал, что если не выйду на работу, он снимет с меня голову. Выхода не было, и я поплелся к ведру, где отмокали мои чарыхи, вытащил их, отряхнул и попытался их натянуть, но ничего не вышло. Я растерялся. Что делать? Не пойду – ему только это и надо, найдет меня и прибьет как следует. Пойду – как мне босым добраться до места да еще весь день до вечера погонять волов? Оказавшись в безвыходном положении, я ломал голову, как мне быть. А тут еще и посыльный стоял рядом и торопил меня, мол, давай скорей, мне еще надо пойти за другими работниками… Короче, мне ничего не оставалось, как прямо в шерстяных носках, что вязала мне бабушка, выйти из дома и идти вслед за спешащим посыльным.

Авас сидел на большом плоском камне у двери своего дома. Заметив нас, он ответил на наше приветствие и внимательно окинул меня взглядом.

— А ну, постой, – сказал он мне, встал и направился к нам. Подойдя, остановился и посмотрел на мои ноги.

— Куда идешь? – спрашивает, а сам не сводит взгляд с моих босых ног.

— Погонять волов, – ответил я.

— А где твои чарыхи?

— Они затвердели, и я положил их отмокать, еще не размякли.

— И ты так и пойдешь в носках?

Я промолчал.

— А что, нельзя было, чтобы сегодня кто-нибудь поработал за тебя? – не унимался он.

Я опять промолчал, да и что мне было на это ответить?

Авас недовольно зацокал и покачал головой.

— Ну, что ты стоишь, ведь уже поздно, председатель ждет, – занервничал посыльный и потянул меня за руку.

Я опустил голову и поплелся за ним. Не успел я пройти несколько шагов, как услышал голос Аваса.

— Иди сюда, говорю тебе, иди сюда!

Я оглянулся и увидел, как он машет мне рукой. Я вернулся. Авас подошел к камню у своих дверей и сел. Я встал рядом. Он снял со своей ноги чарых и пододвинул его ко мне.

— Надевай, чтоб ему пусто было, – сказал со вздохом Авас и стал снимать второй.

Я оторопел и стоял, не двигаясь. Он поднял голову и с удивлением посмотрел на меня.

— Я к тебе обращаюсь – возьми и надень.

Я вконец растерялся и не знал, что мне делать и как себя вести.

— Говорю тебе – бери и надевай, не то встану и всыплю тебе так, что мало не покажется.

Я посмотрел на чарыхи, что стояли передо мной, потом на его шею, которая стала багроветь, и понял: если я сейчас не надену его чарыхи, он меня изобьет. Делать было нечего – я сел на землю, натянул его чарыхи и пошел вслед за посыльным к колхозной конторе, где к тому времени собралось немало народа. И председатель тоже был там.

— Слушай ты, сопляк, чего не приходишь, когда тебя зовут? – со злостью сказал он и направился прямо ко мне.

— Мои чарыхи затвердели, и я положил их в воду, чтобы они смягчились, – ответил я, а сам шаг за шагом стал отступать назад.

— Если твои чарыхи затвердели, то откуда это? – показал он мне на ноги и продолжал приближаться угрожающими шагами.

— Авас свои снял и отдал ему, – опередив меня, ответил посыльный.

Председатель резко остановился. Остановился и я.

— Значит, Авас теперь уже твоя родня, да? – с издевкой процедил он сквозь зубы и кинулся на меня с кулаками.

Я рванул с места, но успел заметить, как посыльный преградил ему дорогу и крепко вцепился в него, не давая меня догнать. Тот в бешенстве стал вырываться, и если бы не подоспевшие другие наши сельчане, которые еле смогли унять его, неизвестно, чем бы все это закончилось.

В тот день я погонял волов, обутый в чарыхи Аваса. Вечером, вернувшись с поля, я отнес их к нему и сказал, что очень ему благодарен. Он промолчал, опустил голову и опять с досадой зацокал.

— Вот она, сиротская доля… И как только Бог такое терпит?.. – сказал он со вздохом, повернулся и зашел к себе домой.

Не прошло и нескольких дней, как вся деревня узнала о том, что Авас из-за этой истории со мной взял и по старой привычке опять накатал жалобу, но на этот раз уже на председателя колхоза. Но прошли дни, недели, месяцы, а председатель как был на своей должности, так и на ней и оставался.

И на этот раз жалоба Аваса так и осталась без ответа.

[1] «Б у к а б а р а н е» (букв.: «невестка дождя») — во время засухи в курдских деревнях практиковался обычай: для того, чтобы вызвать дождь, делалось чучело невесты, и подростки водили его по домам. Каждая семья окатывала это чучело водой и одаривала пришедших сладостями и фруктами.

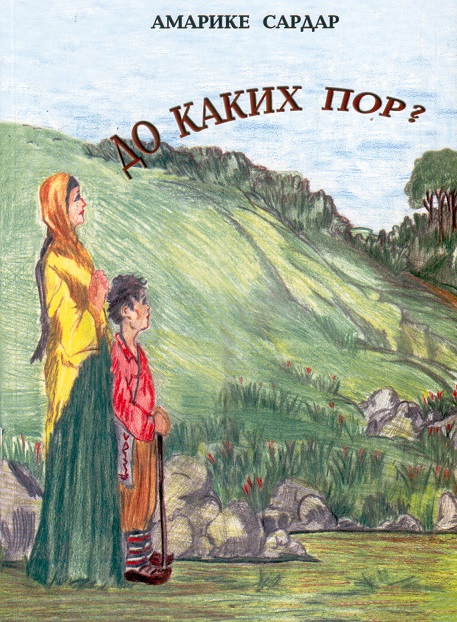

ДО КАКИХ ПОР?..

ДО КАКИХ ПОР?..

Посвящается памяти моего отца — ДАВРЕШЕ САРДАРА, погибшего

в Великую Отечественную войну.

Каждый раз, когда я иду куда-то, моя дочурка Зара спрашивает меня:

— Папа, когда вернешься?

И каждый раз этот вопрос напоминает мне об одной грустной истории, случившейся очень давно, но которая осталась в памяти во всех подробностях, как будто это случилось вчера.

* * *

… Шел 1941 год. (Конечно, я узнал об этом много лет спустя). Было лето, и стояла невыносимая жара. Во дворе районного военкомата было полно народа. Особенно много было женщин и детей. Люди стояли группами и о чем-то разговаривали. Мне в то время было семь лет, и я плохо понимал, что случилось, почему плачут мама и бабушка и зачем отец грустно смотрит куда-то вдаль. Мы сидели прямо на густой траве, которая пока еще не успела выгореть под лучами палящего солнца. Отец усадил меня к себе на колени, прижал мою голову к своей груди и в задумчивости ерошил мне волосы. От сильной жары меня так разморило, что я с трудом удерживался от того, чтобы не заснуть.

вдаль. Мы сидели прямо на густой траве, которая пока еще не успела выгореть под лучами палящего солнца. Отец усадил меня к себе на колени, прижал мою голову к своей груди и в задумчивости ерошил мне волосы. От сильной жары меня так разморило, что я с трудом удерживался от того, чтобы не заснуть.

— Хватит плакать. Всем сейчас нелегко, горе общее… – донесся до меня отцовский голос.

Я, полусонный, поднял голову, посмотрел на отца и понял, что он обращается к моей маме. Я перевел на нее свой взгляд: она, опустив голову, краем платья вытирала слезы.

— Да пойми же… Ведь это война, всех посылают, не меня одного, – раздраженно и мрачно сказал он.

— Чтоб им неладно было, тем, кто всё это заварил, – вздохнула бабушка, вытерла платком слезы и спрятала его за пояс.

— Продашь несколько ягнят и на эти деньги купишь сено для овец, – сказал отец моей маме. – Кто его знает, может, война затянется и я к тому времени не вернусь. К зиме подготовься как следует.

Раз так, то значит, отец к зиме не вернется. Но почему? Что он будет делать столько времени, раз так опоздает? А ведь раньше, когда он ездил в город (а он уезжал только осенью), он всегда возвращался к праздникам. Неужели сейчас он уедет так далеко, что не успеет вернуться к зиме?

Не знаю, сколько прошло времени, но под этим палящим солнцем я и сам не заметил, как задремал. В какой-то момент я очнулся и понял, что по-прежнему сижу у отца на коленях и крепко, обеими руками обхватываю его шею. А вокруг стоял страшный шум, сквозь который время от времени доносился один и тот же звучный низкий голос, зачитывающий фамилии.

— Ахмаде Усыв…

— Писать буду часто, обо мне не беспокойтесь, – отец торопился успеть за эти небольшие промежутки времени дать последние наставления.

— Гасане Кадо…

— Берегите себя, – отец вдруг сильно прижал меня к себе, – следите за парнишкой, не отпускайте его далеко.

А «парнишкой» был я. Весной и летом с утра до вечера я пропадал в поле, и очень часто мама и бабушка буквально силой притаскивали меня домой.

— Азизе Коро…

— Лао[1], – отец повернулся ко мне, – ты уже не маленький, слушайся маму и бабушку, помогай им во всем. Видишь, дядю твоего призвали, да и я ухожу, так что за мужчину в доме остаешься только ты.

От этих слов я вдруг ощутил прилив какой-то гордости: ведь это было в первый раз, когда отец назвал меня взрослым.

— Калаше Каде…

— Не забудь, – отец обратился к моей маме, – те наши деньги, что у Касыма, обязательно забери и купи на них муки. Купи побольше, чтобы хлеба у вас было достаточно. Кто его знает, как будет…

Почему это нам не должно хватить хлеба, подумал я. Вон у нас сколько муки в кладовой: несколько тюков, сложенных друг на друга, такой высоты, что моя рука не дотягивается до самого верха, даже если я приподнимаюсь на цыпочки. И зачем нам еще мука, когда мы и к этой-то еще не притронулись? Нет, видно, отец не хочет быстро возвращаться, поэтому так и говорит.

— Авдое Каке…

— Как только от Хамида получите письмо, сразу же пришлите мне его адрес, – торопливо сказал отец, а сам всё беспокойно посматривал в сторону, откуда раздавался тот голос.

Хамид был моим дядей, братом отца. Его призвали два дня назад, и тогда его провожали отец, мама и бабушка, но меня почему-то не взяли. В тот день отец не находил себе места, тяжело вздыхал и все ходил из угла в угол. Бабушка все время плакала, а мама собирала его в дорогу, складывая вещи и немного еды в старую серую сумку.

— Давреше Сардар…

— Я здесь, – громко сказал отец, спустил меня со своих колен и медленно поднялся.

Мама и бабушка быстрее него вскочили на ноги, и отец сперва ласково обнял бабушку. Она обхватила его шею и несколько раз поцеловала. Но отпускать не торопилась, и они простояли так еще немного. Потом она, собравшись духом, сделала шаг назад и дрожащим голосом сказала:

— Ну, иди, сынок, да поможет тебе Бог. Только об одном прошу тебя – береги себя… и вернись, обязательно вернись, – и залилась слезами.

Отец наклонился ко мне, поднял, прижал к груди, поцеловал в обе щеки и несколько минут неотрывно смотрел на меня. В его глазах заблестели слезы, и, чтобы сдержаться, он заморгал быстро-быстро. Потом рывком еще раз сильно прижал меня к груди и повернулся к маме:

— До свидания, оставляю на тебя мать и сына, смотри за ними хорошо, – сказал и, продолжая прижимать меня к себе, закинул сумку за плечо и направился в сторону того человека, что выкрикивал фамилии. Я не отнимал рук с отцовской шеи, а мама и бабушка, вытирая слезы, шли за нами. Мы подошли к этому человеку, он взял меня с рук отца, спустил на землю и крепко сжал мою ладонь в своей. Отец сделал несколько шагов вперед, потом, остановившись, оглянулся и посмотрел на нас. Я уже не мог сдерживаться и с плачем в голосе крикнул:

— Папа, ты скоро вернешься?

И в следующую же секунду крепко державшая меня рука сжалась еще сильней, словно тот человек боялся, что я сорвусь и кинусь к отцу. Мама и бабушка горько плакали, а отец все так же стоял на месте и смотрел на нас. Потом он поднял руку:

— Когда… – и его голос потонул во внезапно поднявшемся шуме. Он продолжал еще что-то говорить мне, но я уже не мог расслышать ни одного слова. Кругом творилось страшное смятение: все вокруг плакали и кричали, пытаясь услышать друг друга. Я только видел, как он, повернувшись к нам спиной, быстрыми шагами подошел к группе мужчин и стал среди них. И только после этого тот человек отпустил мою руку и отошел в сторону. Я понуро поплелся туда, где стояли бабушка и мама, и схватился за подол ее платья. Отец издалека махал нам рукой и так махал до тех пор, пока колонна не скрылась из глаз.

* * *

Лето подошло к концу. От отца исправно приходили письма. Это были треугольные письма с фронта, каждый из уголков которых нес с собой радость для каждого из нас: один – для бабушки, второй – для мамы и третий – для меня…

А у меня все не шло из головы то его последнее слово, которое я смог расслышать среди страшного шума, – «Когда…» Что же он тогда говорил? Когда именно?… Я не знал, когда именно, я только знал, что он вернется в тот год, когда я впервые пойду в школу.

В тот день я, без штанов и в одной рубашке, прямо посреди ручья, протекавшего выше домов, вместе со своими сверстниками играл с комками грязи. Мы так увлеклись этой игрой, что я и не заметил, как подошла мама и окликнула меня. Взяв за испачканную до самого плеча руку, она отвела меня домой, хорошенько отмыла и одела во все новое. Сначала помогла мне натянуть штаны и белую рубашку, которые в тот год привез из города отец, но самое главное – она достала из сундука те новые красные туфли, что тоже покупал для меня отец и в которые вот уже сколько времени я мечтал обуться.

Мы вышли из дома и стали спускаться к дороге. Вдоволь нарадовавшись своему новому наряду, я спросил:

— Мам, а куда мы идем?

— В школу, сынок, – ответила она, улыбаясь. – С сегодняшнего дня ты будешь ходить в школу.

Я страшно обрадовался и, не знаю, почему, вдруг ляпнул:

— Если так, значит, папа вернется, правда? – и, не выпуская свою руку из ее руки, шагнул вперед и заглянул ей в глаза.

Мама резко остановилась и настороженно посмотрела на меня. В ее глазах вдруг мелькнула надежда, и она быстро спросила:

— С чего ты взял?

Я вдруг растерялся. Ну, не рассказывать же ей о то, о чем я мечтал все это лето. Но мама продолжала смотреть мне прямо в глаза и ждала ответа.

— Как? Чтобы я пошел в школу, а папа к тому времени не вернулся бы? – невольно вырвалось у меня.

Державшая меня мамина рука ослабла и отпустила мою. Та надежда, которая было вспыхнула в ее глазах, угасла. Она постояла еще немного, опустив голову, и я понял, что мои слова причинили ей боль. Мне стало не по себе. Я почувствовал себя таким виноватым, что от прежней радости оттого, что сегодня я в первый раз иду в школу, не осталось и следа.

— А что, папа не вернется? – с горечью и, боясь верить собственным словам, спросил я.

Внезапно мама словно очнулась и отогнала от себя тяжелые мысли. В ее глазах появился какой-то огонь, который, как я понял только спустя много лет, был огнем надежды, но надежды отчаянной: и для нее самой, и для меня. Она снова взяла меня за руку и поспешила к школе.

— Конечно же, вернется, сынок, – уверенно сказала она. Потом помолчала и тихо добавила. – Может, немного опоздает, но обязательно вернется…

Я пошел в школу, но отец не вернулся. Прошел месяц, а его все не было. За осенью пришла зима, но хозяин дома не возвращался.

Маме было трудно одной справляться со всей работой по хозяйству. В тот год она не успела собрать достаточно корма, и зимой у нас пало много скота. К весне выжило только несколько тощих овец. И мука´ наша закончилась, потому что маме так и не удалось ее раздобыть: время-то было военное, тяжелое. И овцы наши пали, и мука закончилась, а отца все не было. Зато вместо него приходили письма, но стоило им хоть немного задержаться, как бабушка не находила себе места… Она могла, бросив все дела по дому, сидеть и часами смотреть на дорогу, не идет ли почтальон с долгожданной весточкой от сына…

Мама возвращалась с работы поздно. Если в тот день приходило письмо, бабушка, не дожидаясь ее прихода, относила его к кому-нибудь из грамотных соседей, чтобы ей зачитали вслух. Вечером она пересказывала маме, о чем писал отец, но этого маме было мало. Она сама относила полученное письмо к тому же соседу, и ему снова приходилось зачитывать его вслух.